“他走出来,人不是最高的,但是气势压倒一切;看到他,自然而然觉得自己矮一截。他所创造的角色,工人是工人,骗子是骗子,栩栩如生,没有一个角色重叠。”学生童双春哽咽着回忆老师姚慕双。作为滑稽界泰斗级人物,姚慕双让上海滑稽有了全新面貌,12月16日,“纪念姚慕双诞辰100周年座谈会”,在学生后辈追忆中,一代滑稽名家仿佛又回到大家中间。

滑稽是高尚的艺术

姚慕双(1918——2004年),原名姚锡祺。他的父亲曾经是宁波泰亨元银楼襄里,家庭条件优越。但是由于父亲生意失败,在育才公学读初中的姚锡祺不得不挑起生活重担。他到美国人开设的“沙利文面包店”做服务生,一边打工,一边巩固英语口语。姚锡祺从小喜欢读书,19岁时他在当时有名的“量才补习学校”专补中文和英文。家庭教养加上后天好学,使姚锡祺身上渐渐有了一种“书卷气”。1939年夏,姚锡祺拜在何双呆门下学滑稽,改名姚慕双,从此在滑稽艺术道路上走过整整66个年头。

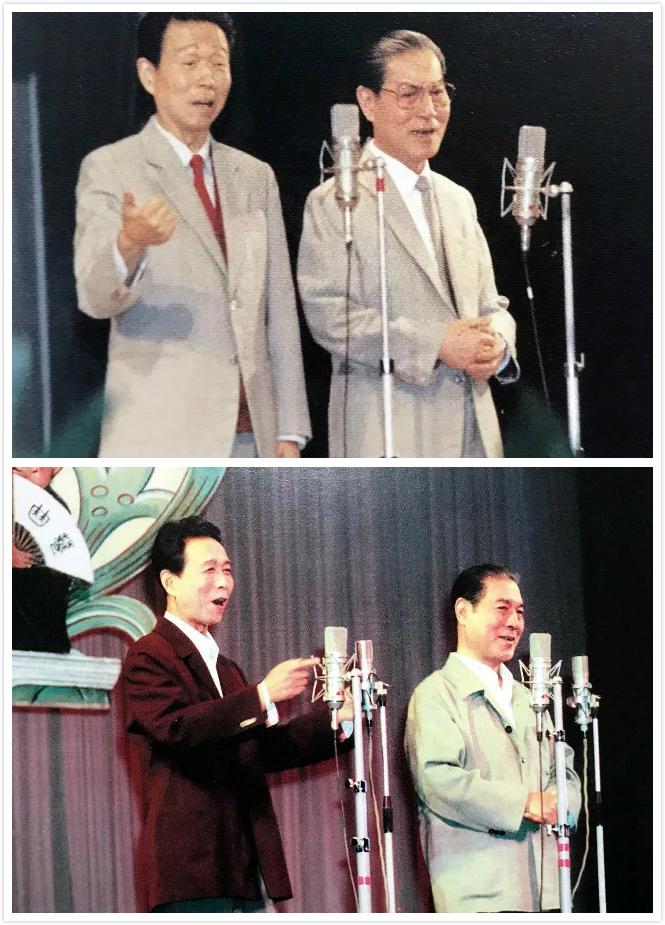

1965年赴北京演出《满园春色》时,姚慕双成功塑造4号服务员的形象,受到周恩来、陈毅、李先念等中央领导亲切接见。1985年,姚慕双与周柏春一行赴香港演出,这是“文革”结束以后上海滑稽界第一次赴港,大获成功,被当地报纸誉为“大陆超级滑稽双档”。2000年,姚周赴美国洛杉矶演出。洛杉矶华侨联谊会送上“海派滑稽,一代宗师”匾额。蒙特利尔市市长向姚周颁发荣誉市民证书。

“如果讲到海派文化,滑稽戏是当之无愧的。”童双春记得,姚周之前,上海滑稽演员多穿长衫,不太讲究穿着举止,唯有姚周规范整齐,从服装、言行到作品内容,无不精益求精。姚慕双自述,“滑稽,由于历史原因以及很多从业人员素养的先天不足,历来有些像‘臭豆腐干’——吃吃味道不错,闻闻气味不佳。当时很多人看不起‘唱滑稽的’,特别是文化层次略高的,都有些把滑稽当成‘下三流’。对于那种状况,我是很不服气很不买账的。我认为滑稽带给人笑,应该是高尚的艺术,我有信心让‘有文化’的人也愿意欣赏滑稽!”

“台上要认真,演出一定要穿着得体,这是对观众的尊重。”姚慕双这样告诫后辈方艳华,“你穿得不好,不是好演员;你想讲什么就讲什么,也不是好演员。”姚慕双之子姚祺儿记得,1986年姚慕双和周柏春看完他的演出后千叮万嘱,“不要骨头轻,噱过头的,要改掉。滑稽戏要干净一些,保留高级的噱头。有文化的滑稽是滑稽,没有文化的滑稽更滑稽。”

为这个剧种争气

“传统节目在姚老师的带领下,一直在改变。电台里老段子没有几句话,通过姚周加工,成为完整作品。”在姚慕双和周柏春身上,童双春学习到滑稽戏事业观,“姚老师80岁时,眼睛失明还在写创作。作品里有一句话‘台湾一定要解放’,他改成‘台湾一定要回到祖国怀抱来’,严谨精神值得我们学习,而不是语不惊人死不休。”

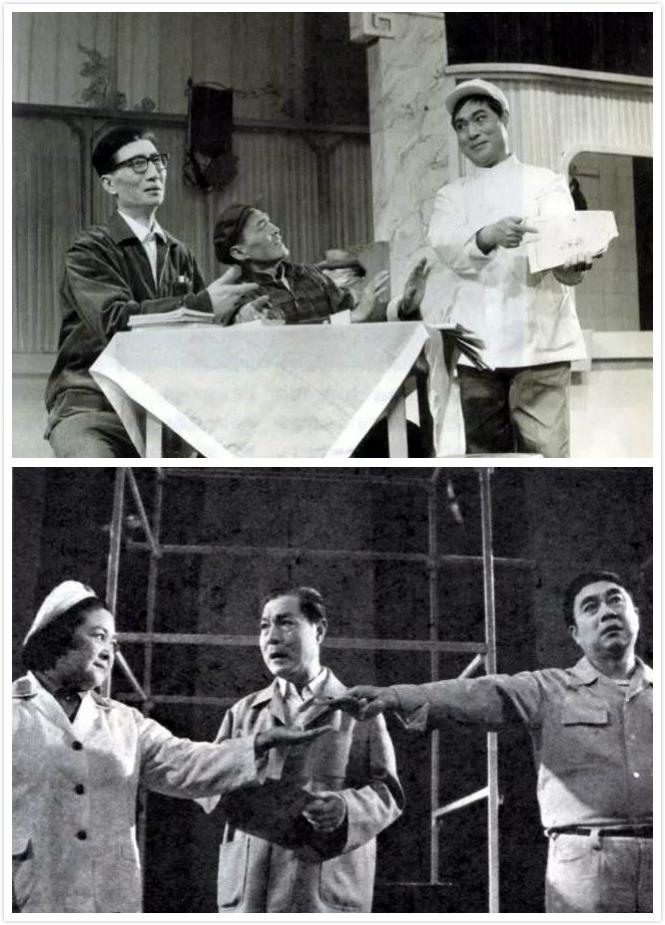

1939年—1949年,姚慕双和胞弟周柏春搭档在电台播演独脚戏。当时的电台滑稽存在着诸多问题,而姚周独树一帜,宣传忠孝节义的《新二十四孝》、开导年轻父母的《儿童教育》,倡导健身的《功夫戒烟》等寓教于乐的唱段别具一格。1946年10月,笑嘻嘻与姚周合作,很快成为上海滑稽界搭档时间最长、最有影响的“滑稽响档”。他们播唱的段子《宁波音乐家》《黄鱼调带鱼》《骗银楼》《英文翻译》等风靡一时。从1950年9月,姚周自立门户组建蜜蜂滑稽剧团到1991年姚慕双从上海滑稽剧团退休,他在《西望长安》《红色风暴》《笑着向昨天告别》《王老虎抢亲》《满园春色》等数十个剧目中塑造令人难忘的角色。

80岁时姚慕双坚持去美国演出,为的是“跟上时代、与时俱进”。他对儿子姚勇儿说,“城市是一个生命体,生活在城市里面的人,生活在不断提高,精神面貌、文化营养也在提高。”从1979年中美关系解冻到1997年香港回归,姚慕双的作品从没漏下过时代热点。为了在节目中用英文准确地讲“实现四个现代化而努力奋斗”,姚慕双四处求教,让姚勇儿终生难忘,“他对我们讲,要争气,不是为了姚慕双争气,而是为这个剧种争气,不要给人家不好的印象。”

姚慕双培育的双字辈学生群体,如吴双艺、王双庆、童双春、翁双杰、李青、王双柏等,早在20世纪60年代至80年代便成为滑稽界中坚。姚慕双的第三代、第四代学生如钱程、秦雷、胡晴云、顾竹君、小翁双杰等也己挑起滑稽界大梁。上海滑稽剧团团长凌梅芳表示,将整理、编写并出版海派滑稽系列丛书,并联合艺术人文频道,共同推出“纪念姚慕双诞辰110周年——文化主题之夜”等一系列文化活动。

本文图片:主办方 提供