师陀小说《争斗》八十余载后首现

打开历史尘封,抗战题材文学明珠重见天日

-

师陀

师陀 -

-

-

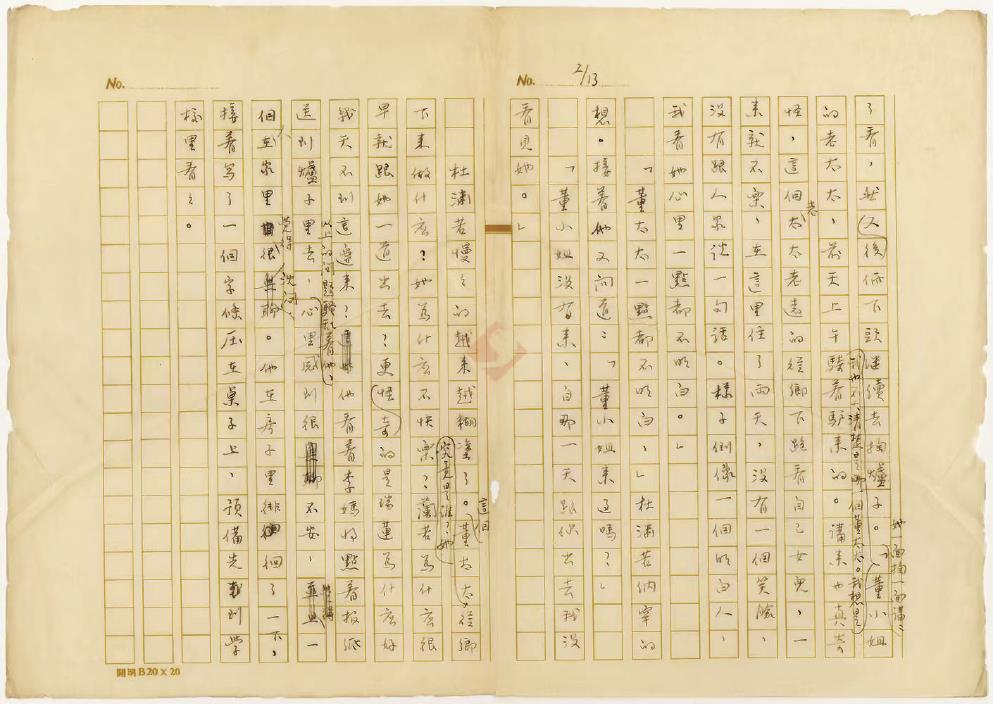

师陀《争斗》手稿

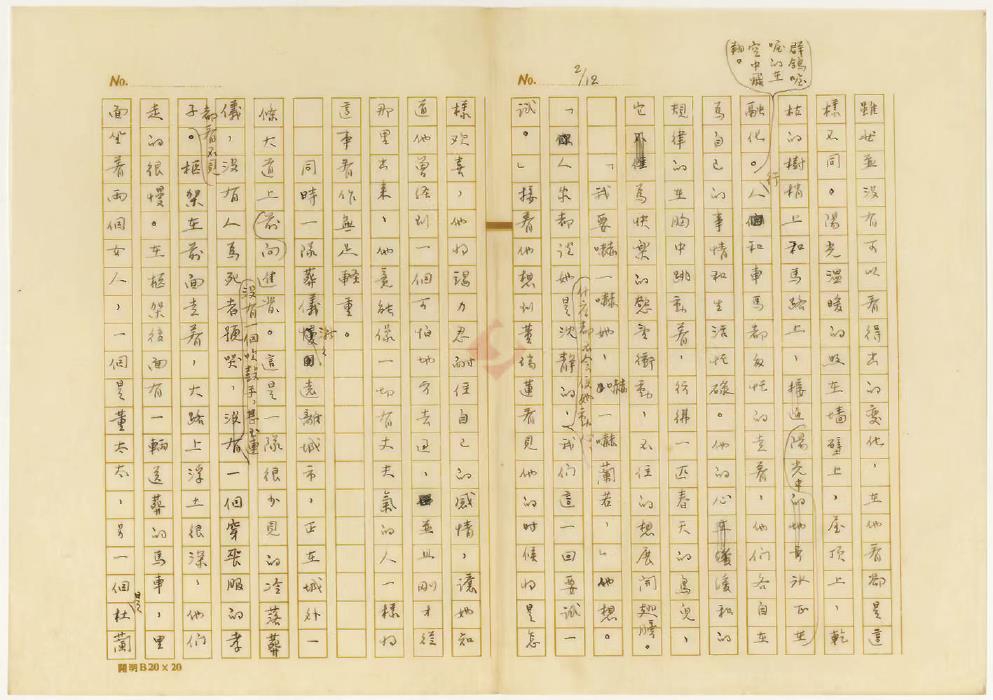

师陀《争斗》手稿

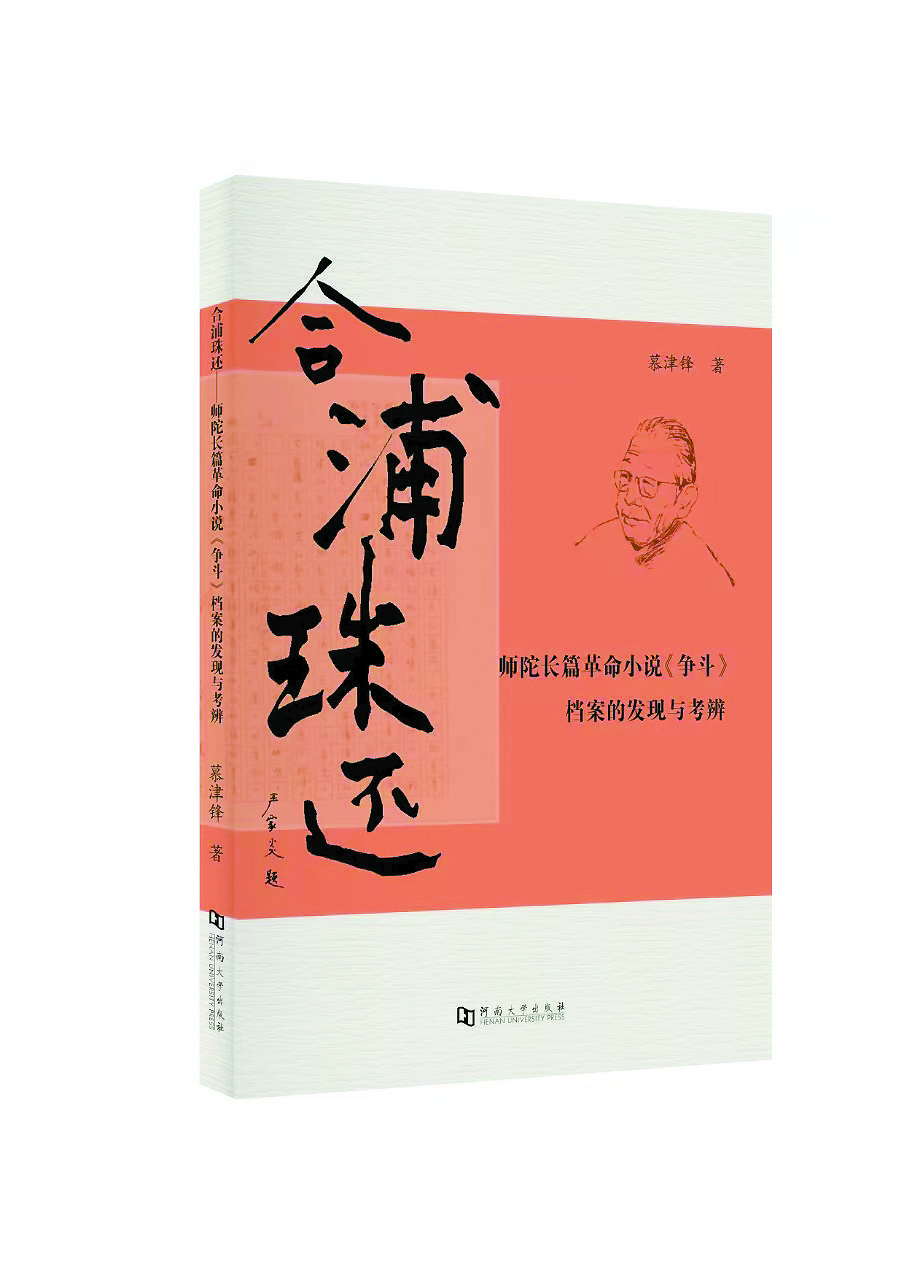

1940年,应香港《大公报》副刊主编杨刚之约,作家师陀在上海创作了以北平“一二·九”运动为题材的小说《争斗》。后来因为种种原因,小说并未全部刊载,被认为是一部“未完成”的作品。2017年,中国现代文学馆研究馆员慕津锋在手稿库整理资料时,发现《争斗》佚稿四章及三部残稿,自此进行深入研究,将该小说的刊发本和未发表稿进行了细心的考订与缀合。经过几年的考辨论证,终成《合浦珠还:师陀长篇革命小说〈争斗〉档案的发现与考辨》一书,《争斗》首次以全貌出现在中国文学史上,揭开一段尘封八十余年的文学往事之余,也在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、“一二·九”运动爆发90周年的历史节点上,提供了新的文学见证。——编者

《合浦珠还:师陀长篇革命小说〈争斗〉档案的发现与考辨》终于出版了,这是我的第一本文学档案专著研究。

我遇到《争斗》手稿实属偶然。2017年,我在中国现代文学馆手稿库看到一份写有“师陀手稿”的档案,打开后发现这里有一部没有名字、没头没尾、没有时间、没有落款的四章旧手稿。出于好奇,我翻阅该稿,发现这四章内容连贯、情节衔接顺畅,结构合理,应属一部作品,当时我便想知道这是一部什么作品的手稿。很快,我就从书库借来《师陀全集》,开始寻找这部作品。结果,我在河南大学出版社2013年5月出版的《师陀全集续编·补佚篇》中找到与这四章极有关联的小说《争斗》。但这里收录的《争斗》只有九章,读起来并不完整。而我所看到的那四章,除第10章(一○、讲述了杜渊若、胡天雄、李文多等被国民党当局关进监狱后,在狱中斗争的相关情况。)与收录在《师陀全集续编·补佚篇》中的《争斗》第九章(66页—72页)几乎一致外,另外三章为全新内容,而且与《师陀全集续编·补佚篇》中的《争斗》紧密相联,这引起了我极大的兴趣。就这样,我开始慢慢走近师陀,走近小说《争斗》。其后几年,我又先后发现《争斗》另外一章佚稿和两部草稿,通过查阅大量资料,渐渐地我对《争斗》的历史有了大致清晰地认识。

《争斗》是师陀1940年在上海“应香港《大公报》副刊主编杨刚之约”,创作的“以北平‘一二·九’运动为题材的三部曲”中的一部小说。1939年9月1日,中共党员、女作家杨刚由萧乾推荐,接替萧乾在香港《大公报》的工作,担任了《文艺》和《学生界》两个副刊的主编。为让《大公报·文艺》香港版摆脱以往“尽量不登杂文”“不参加文艺界任何斗争”的传统,杨刚决定扩大副刊的刊登范围,尽可能多地刊登符合中共革命思想的各种作品以影响社会。除正面宣传中国共产党的政策方针,歌颂敌后军民的感人事迹外,杨刚还积极邀请解放区、沦陷区的作家创作敢于大胆揭露反动派的黑暗统治和腐败黑幕以及反映中国人民积极抗日救亡的作品,并在其主编的《大公报·文艺》和《大公报·学生界》副刊发表。正是在这一时期,师陀受杨刚邀请,特地为大公报副刊创作了这部小说《争斗》。

该小说讲述了1935年“一二·九”运动在北平爆发前后,革命青年杜兰若、革命教师马己吾,以及进步学生杜渊若、胡天雄、李文多、董瑞莲等人在筹划以及进行和平游行示威时遭遇血腥镇压的故事。小说还描写了女学生董瑞莲因遭受国民党反动军警残酷殴打而不幸去世,她的母亲董太太进城得知消息后悲痛欲绝。

《争斗》是师陀根据亲身经历创作的。1935年12月9日,倾向革命的师陀与北京大学的学生一道参加了“一二·九”运动,这是中国共产党领导的一次声势浩大的爱国革命运动。对于这场运动,师陀印象极为深刻。

接到约稿后,身在上海的师陀经过认真构思,很快就开始创作。当时的他生活清贫,租住的地方除一张床外,只有一张小写字台和一个小橱。师陀每创作完成一章节,便寄给香港的《大公报》。《大公报》接到稿子后,很快编辑并自1940年11月至12月,在香港《大公报·文艺》和《大公报·学生界》连续刊载了《争斗》前七章。在连载七章后,《争斗》因故停载。至于原因,1941年1月4日《大公报·文艺》第1002期做出了解释:《争斗》作者现在病中,续稿未到,此文暂停发表,敬希读者见谅 编者。

事实并非如此,只是因为当时的港英政府不愿得罪日本,施压《大公报》。为了保住《大公报》这个革命宣传阵地,杨刚只得忍痛停载《争斗》。但师陀并未放弃,时隔六个月,1941年7月,他将与《争斗》前七章一脉相承的后两章,以《无题》为名,在上海租界的《新文丛之二·破晓》上继续发表,该杂志由“新文丛社”编辑出版。文末有编者按语:“本文为芦焚(编者注:师陀笔名)先生长篇小说中有独立性之两章,今应编者之请,在此发表。”再之后,该小说又不见踪影。是作者未创作完成?还是创作完成后未再有机会发表?

在其后近四十年,师陀未再提及《争斗》。直至1986年11月27—28日、12月4日,在与上海社会科学院文学研究所工作人员谈话时,师陀才又一次谈到这部他已经“记不起名字”的作品,“……另外还有一个三部曲,我写了二部,第三部没写完。这是在杨刚接《大公报》副刊时写的。当时我用钢笔复写,很难复得清楚,所以后来叫什么题目我也记不得了。第二部快结尾时,日本人占领了香港,《大公报》因此停刊,我也就没写下去。”

2007年,清华大学解志熙教授与裴春芳博士相继发现1940年底在香港《大公报》副刊《文艺》《学生界》发表的《争斗》前七章,和在上海《新文丛之二·破晓》上以《无题》为名发表的两章。根据裴春芳博士的校读,确证《无题》两章与《争斗》前七章一脉相承。对于《争斗》前七章与《无题》两章的发现,河南大学刘增杰教授在2012年5月1日撰写的《师陀全集续编·前言》中,给予了积极评价。

但根据当时资料显示,《争斗》无疑是一部“未完成”的长篇小说。这在研究师陀的学者中几乎已经形成定论。因为此后一直没有再发现任何与《争斗》有关的资料,直到2017年我看到了这部《争斗》四章手稿。实物的出现,证明了当年师陀确实完成了这部手稿,随着后两部残稿的出现,证明了师陀对这部小说其实进行了几次修改,其中一部复写稿中更是出现了一章全新的章节,这让这部小说章节数达到13章,共56000多字。由此可见,师陀先生当年应该是创作完成了这部小说,只是一些客观原因让小说无法继续发表,再加之上海时局与自身生活的动荡,该小说很有可能被他不小心“遗失”。随着时间流逝,师陀记忆渐渐模糊,他也认为自己当年并没有完成这部《争斗》。

随着研究的深入,我这部有关《争斗》研究稿的字数越来越多,结果便有了这部书稿。后来,我更是通过上海朋友结识了师陀的公子王庆一先生。通过他,我对师陀有了更多的了解。王庆一先生对于我的研究十分支持,后来更是写了一份授权书寄给我,不仅同意我将《争斗》全文在这本书稿中刊出,还鼓励我如有可能加大对馆藏师陀资料的研究。我非常感谢庆一先生的信任与支持,他的这个举动,让我对馆藏研究更有动力,也更有激情。

这几年,常有人问我,你做这种史料研究到底有多大意义?他们认为这种研究太过于“孤独”,而且也看不到什么物质收益。听到他们这么说,我会笑着回答:我自己乐在其中,研究史料我会感到快乐与满足。

我的忘年交、百岁老作家马识途先生曾经告诉我,做学问,写文章,都要耐得住寂寞,要“甘坐冷板凳,不追热风潮”,他曾手写一份警句送给我:为天下立言乃真名士,能耐大寂寞是好作家。我自知没有什么天赋,但我从内心很喜欢史料研究,喜欢写作,我想我会用心记住这句话,用以指引我一生的写作。

在一次与上海华东师大现当代文学史料研究大家陈子善先生的聊天中,他对我的这个“研究史料的快乐与满足”观点表示赞同,他谈到自己曾在华东师大图书馆工作过八年。那八年,对他的史料研究来说,其实至关重要,他称之为“八年抗战”,“那时候,我的心态十分平静,能够集中精力,不被打扰地埋头在旧报刊中。常常一看就是一天。”

子善先生所说,研究者要在研究史料时“心态平静”“集中精力”,我也有同感。研究者只有有了这种精神,才可能在浩如烟海的资料中“披沙拣金”。同时,做史料学问的人在面对史料时,还要具备一种紧迫感,一种使命感,要有担心“那些资料不去看就会消失的”的压力。

我看过一篇有关子善先生的文章,文中提到他常常告诫年轻研究者一句话:第二等的天资,老老实实做第二等的工作,可能产生第一流的成果。如果第二等的天资,做第一等的工作,很可能第三等的成果也出不来。

这句话充满着思辨。我想我会一辈子“老老实实”地去做史料研究工作。即使这项在别人看来,是一件“脏活”“累活”“苦活”,但我却在这种“脏”与“累”中,“苦中作乐”,因为它能让我感到愉悦与充实。

我希望自己对馆藏研究的这份热情能一直持续下去,对师陀先生的研究能一直延续下去。我希望通过自己的努力,不断地让文学馆收藏的这些珍贵档案“开口说话”,让它们讲好中国故事,讲好中国作家们的文学故事。

感谢严家炎老师为我这本书题写书名,清华大学教授解志熙老师为我写序,有了他们的加持,我相信这本书会给中国现代文学史留下一些有价值的东西,也希望《争斗》这本小说在八十多年后终于可以第一次以全貌出现在中国文学史上。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“一二·九”运动爆发90周年,这本书的出版“生正逢时”。