【瞬间】

2008年8月8日21时35分,随着气象卫星和天气雷达密切监测降雨云团的变化,气象台发布了雷电黄色预警,北京上空西南方向的云团快要进城了!

北京奥运气象中心会商室内,中外气象专家都认为降雨在一个半小时内,就会影响到“鸟巢”的奥运开幕式,人们的心提到了嗓子眼。

此时,距离16时8分开始的人工消(减)雨作业已经过去了5个多小时。时任协调小组组长牛有成鼓励大家继续严谨科学地指挥和作业。

“坚持下去就是胜利!把云团阻止拦截在北京城外,绝不能让鸟巢下雨。”

22时42分,卫星云图显示雷电回波正在逐渐减弱。24时许,当李宁迈着太空步伐点燃第29届北京奥运会圣火时,北京奥运气象服务中心的气象工作者动情地欢呼起来。

直到开幕式结束,国家体育场鸟巢滴雨未下。当晚展现在世人面前的2008北京奥运会开幕式,只能用一个词来形容,那就是完美。

这背后,离不开提供技术支撑的气象业务系统,136部新一代天气雷达组成的雷达网,提供了有效的信息保障,齐上阵的中国气象卫星,让奥运期间的风云变化全都落入监视范围内。

经过40年的发展,不断增强的科技创新能力不仅使中国气象事业在国内得到了长远发展,更为“走出去”增添信心。grapes全球预报系统、“风云”气象卫星、远洋气象导航系统等,使中国气象业务服务整体水平迈入世界先进行列。

“鸟巢”今夜无雨

2008年8月8日,立秋后第二天,京城天气仍有些闷热,由于空气湿度大,低层大气中水分饱和度高,一大早,轻雾笼罩了部分地区。当天最新的天气预报显示,“午后北京会有阵雨或雷阵雨天气”。

多变的天气,给人们的心头提前笼罩上一层“乌云”。

天气气候条件历来都是奥运会等重大活动开闭幕式能否成功的关键性影响因素之一。为保障北京奥运会开幕式的顺利进行,北京奥运会残奥会运行指挥部交通与环境保障组人工影响天气工作组开始实施北京2008年奥运会开幕式人工消(减)雨保障工作预案。

气象卫星和天气雷达密切不停监测着降雨云团的变化,预报员及时提供一条条最新的云雨动态,下午16时左右,雷达观测到北京周边出现了对流云旺盛发展。16时8分,指挥组根据降水云团的发展情况,向西北、正西和西南三个方向作业区域的相关作业分指挥中心下达人工消(减)雨作业命令:“现在通知xx区、xx区开始作业,连续作业。”

21时35分,西南方向的云团在向东北推进,雨临城外,快要进城了。气象台随即发布了雷电黄色预警。会商室中外气象专家都认为,降雨一个半小时内会影响到“鸟巢”,人们的心都提到了嗓子眼。

“坚持下去就是胜利!就是圆满!把云团阻止拦截在北京城外,绝不能让鸟巢下雨。”时任协调小组组长牛有成鼓励大家继续严谨科学地指挥和作业。

呼叫、联络、回复……卫星云图显示,雷电回波正在逐渐减弱,此时已是22时42分。

直到开幕式结束,国家体育场鸟巢“今夜无雨”。

“幕后”的“幕后”

提供了保障

对开幕式而言,如果说气象服务是保障,是“幕后”,那么,为气象保障提供技术支撑的气象业务系统,则是“幕后”的“幕后”。气象综合探测系统、气象信息网络系统、预报预测系统和气象服务系统四大功能系统,一刻不停地在紧张高效运转,为开幕式提供精细服务增加了“底气”。

“全国已经建成的由136部新一代天气雷达组成的雷达网,将为整个奥运会和国家主汛期的气象服务提供有效的信息保障。”据中国气象局气象探测中心介绍,为了确保雷达的稳定运行,探测中心和厂家组成的工作组已在现场驻守,参与雷达观测和技术保障,为了确保奥运会气象服务保障“万无一失”,还采取了将移动指挥车调集上来的双保险措施。

齐上阵的还有中国气象卫星家族成员。风云二号c星、d星两颗“姊妹星”“双星观测、互为备份”,在我国上空3.6万公里的高度上静观天气变化;而风云一号d星和风云三号a星则围绕地球南北两极不断旋转,对天气进行全球、全天候、三维和定量化探测。一动一静的配合,让奥运期间的风云变化全都落入卫星敏锐的监视范围内。

中国的气象服务事业,并不仅仅运用于北京奥运会期间的天气,它们伴随着新中国的诞生而成立,在我国改革开放后,因为经济蓬勃发展而得到大力发展,并在新世纪里为国家防灾减灾和应对气候变化以及气象服务社会经济发展作出了重要贡献。

“智慧气象”

从不曾停止的步伐

1998年,我国长江中游和东北嫩江-松花江流域发生历史上罕见的特大洪水灾害。7月31日,时任中国气象局局长温克刚向国务院呈送《关于加强防汛抗洪支持新一代天气雷达网立项建议》的报告。

8月1日,时任国务院总理朱镕基批示:“气象工作很重要,在这次防洪抢险中工作也很有成绩,所提雷达更新项目应予重视。”

经过多年的发展,新一代天气雷达发挥着越来越重要的作用。从2006年第8号台风“桑美”影响福建北部沿海开始,温州和福州雷达站就探到了台风“行踪”,雷达回波信息给了前线预报和服务人员最直观的探测信息;

2008年,举世瞩目的奥运会在北京召开,雷达为“化解”鸟巢风雨提供重要依据;

2018年9月13日,在中央气象台与港澳气象部门首次开展联合会商时,今年第22号台风“山竹”的雷达监测图和剖面图成为三方预报员预报其路径、强度和风雨影响的重要参考;

在一个个重要的时刻,雷达像是一个个忠实的“记录者”,成为事件调查以及灾后救助的重要帮手,一步步成为守望祖国大地的“千里眼”。

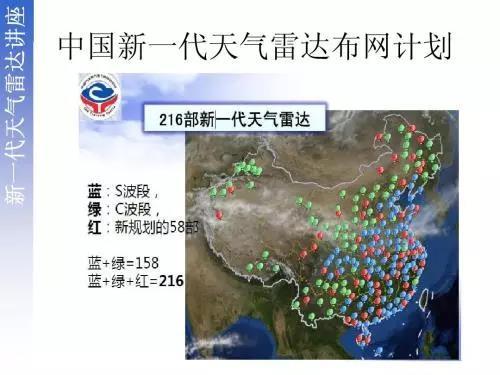

2018年初,我国完成了198部s波段和c波段新一代天气雷达系统建设,形成了基本覆盖全国的多普勒天气雷达监测网,新一代天气雷达网整体实力达到国际先进水平。雷达产品和技术除满足国内需求以外,还出口印度、罗马尼西亚、韩国等国家。

气象卫星理论和技术方法研究起始于1969年,到20世纪80年代中期,基本建成气象卫星资料地面接收处理系统,从1988年中国极轨实验气象卫星“风云一号”(fy-1)成功发射,地面接收处理系统顺利完成了资料的接收处理任务。

至2018年初,中国先后成功发射了16颗极轨气象卫星和静止气象卫星,建立了连续稳定运行的风云气象卫星观测业务系统,实现了“多星观测、在轨备份、适时加密”的业务布局。

2018年11月30日,风云二号h星及风云三号d星正式由中国航天科技集团有限公司交付给中国气象局。这两颗卫星凝结了我国自主科技创新的最新成果,将进一步增强我国气象卫星的综合观测能力与应用服务能力。同时,作为全球观测业务卫星序列中的成员,将在服务“一带一路”倡议和构建人类命运共同体的过程中发挥重要作用。

不断增强的科技创新能力不仅使中国气象事业在国内得到了长远发展,更为“走出去”增添信心。

我国自主研制的新一代数值预报模式——grapes全球预报系统,已开始提供全球范围内的气象预报服务,为“一带一路”沿线国家防灾减灾提供支持;

我国的“风云”气象卫星数据已覆盖“一带一路”沿线37个国家和地区,被广泛应用于气象预报、防灾减灾、科学研究等领域;

我国自主研发的远洋气象导航系统,已成功为中国至巴基斯坦、南非等多条航线的船只提供精准、安全的导航服务,打破了远洋导航系统长期被国外垄断的局面;

中国气象局与巴基斯坦气象部门合作,为“中巴经济走廊”建设提供气象保障服务,瓜达尔港气象站即将建设完成……

40年来,中国气象勇于探索、扩大开放,积极学习国际先进科技,在国际多边机制、双边合作、区域合作等领域取得了丰硕成果,中国气象业务服务整体水平迈入世界先进行列,国际话语权和影响力显著上升,必将为全球防灾减灾和应对气候变化事业作出更大贡献。

栏目主编:张武

文字编辑:李嘉珺

题图来源:视觉中国

图片编辑:徐佳敏